Wer eine Nvidia Grafikkarte im PC hat und von Fedora die aktuellen Kernel 6.1.5 bis 6.2.0.alpha booten will, erlebt nur einen schwarzen Bildschirm. Die Ursache ist menschlich, aber uncool.

Fedora: Kernel 6.1.5 & 6.2.0.alpha ohne Nvidia Grafikkartensupport

Egal ob Fedora 36 , 37 oder Rawhide, die derzeitigen Kernel booten einen PC mit Nvidiagrafikkarte zwar, aber man hat leider kein Bild mehr. Wie Leight Scott recht schnell rausgefunden hat, haben die Kernelmaintainer entweder vergessen den EFIFB Support nicht mit einkompiliert, was das VT Switching unmöglich macht, oder es absichtlich abgeschaltet.

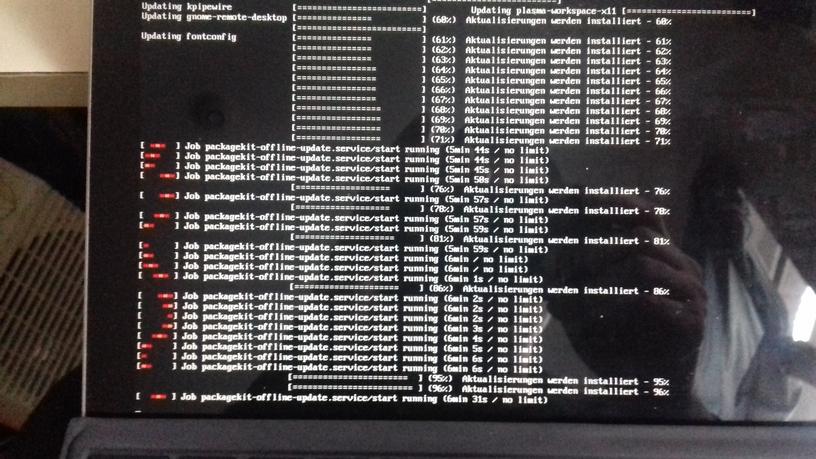

Dominik ‚Rathann‘ Mierzejewski fand dann heute morgen die Ursache in der zugrundeliegenden Kernelconfig bestätigt:

2023-01-16 07:35:53 UTC :

On F37, I can see this:

$ grep FB_EFI /boot/config-6.0.15-300.fc37.x86_64

CONFIG_FB_EFI=y

$ grep FB_EFI /boot/config-6.1.5-200.fc37.x86_64

# CONFIG_FB_EFI is not setSo, Scott is right.

Leight Scott’s eigentliche Aussage ist aber weniger schön, denn das passierte offensichtlich nicht zum ersten mal:

leigh scott 2023-01-15 22:40:53 UTC

VT switching is broken.

It looks like the kernel devs have forgotten to compile efifb support for 6.1.x stable release again! 🙁

Wie sich (sprichwörtlich) gerade eben herausgestellt hat, ist auch der VESA Support im Kernel 6.1.5 von Fedora abgeschaltet worden:

6.1.5:

# CONFIG_FB_VGA16 is not set

# CONFIG_FB_UVESA is not set

# CONFIG_FB_VESA is not set

# CONFIG_FB_EFI is not set6.0.18:

# CONFIG_FB_IMSTT is not set

# CONFIG_FB_VGA16 is not set

# CONFIG_FB_UVESA is not set

CONFIG_FB_VESA=y

CONFIG_FB_EFI=y

# CONFIG_FB_N411 is not set

Die einzig entscheidende Frage ist, ob es die Maintainer im Fedoraprojekt übersehen haben, oder ob das als ‚Vorgabe‘ von kernel.org kam.Bis das behoben ist, müßt ihr lediglich einen alten Kernel in Grub auswählen, wenn Ihr das noch könnt.

What is efifb?

This is a generic EFI platform driver for systems with UEFI firmware. The system must be booted via the EFI stub for this to be usable. efifb supports both firmware with Graphics Output Protocol (GOP) displays as well as older systems with only Universal Graphics Adapter (UGA) displays.

Quelle: https://www.kernel.org/doc/html/latest/fb/efifb.html

Leider schafft es grubby nicht mehr, den Defaultkernel so zu setzen, daß der durch BLS auch wirklich geladen wird. Im BLS versucht man zu erkennen, welcher Kernel erfolgreich geladen wird und sollte das scheitern, wird automatisch ein anderer genommen. Funktioniert hat das bei mir jedenfalls noch nie und jetzt auch nicht, weil der Kernel per se bootet, man kann sogar in Runlevel 3 kommen, nur sieht man nichts, aber das zählt halt nicht als Boot-Fail 😉

Update 14:44 Uhr

Im entsprechenden Bugreport ist eine hitzige Diskussion im Gange über das warum, und es war doch Absicht. Eigentlich sollte das schon zum Start von Fedora 36 passieren, weil glatt jemand dachte, er könnte Nvidia dazu zwingen seine Prop Treiber apimäßig zu aktualisieren. Das das voll nach Hinten losgehen würde, so wie es das jetzt tut, war ja eigentlich klar.

Was wird passieren, wenn Fedora Kernel den Support für Nvidia Karten einstellt? Na was wohl? „Format c:\“ natürlich, um mit einer Windowsmetapher zu arbeiten 😉 Da sucht man sich eine Distro, die das unterstützt und Fedora verliert 1/3 seiner User, wenn nicht mehr. Es gibt ja schliesslich nur 3 Hersteller.

Größtenteils weiß man nicht mal, was da aktualisiert wird.

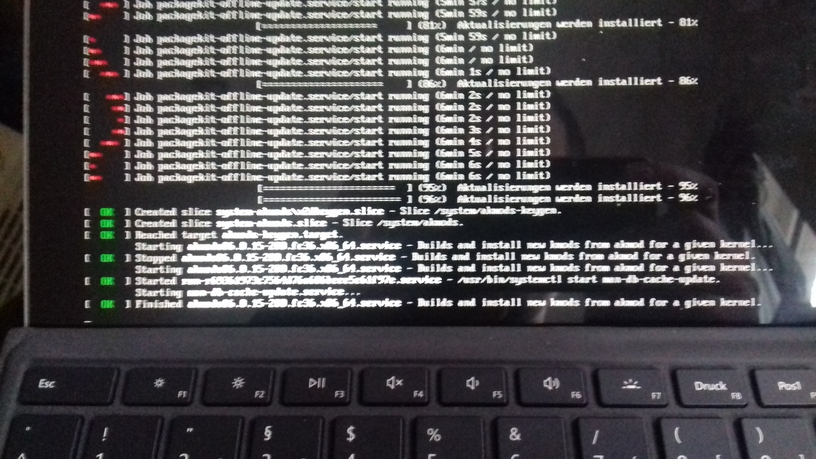

Größtenteils weiß man nicht mal, was da aktualisiert wird. Achtet mal auf die Zeiten vom packagekit-offline-update.service

Achtet mal auf die Zeiten vom packagekit-offline-update.service